写真)関西電力株式会社 美浜原子力発電所

出典)korinnna/GettyImages

- まとめ

-

- 電力広域的運営推進機関(OCCTO)の報告によると、AIやデータセンターの普及で電力需要は急増し、2050年には最大1兆2,500億kWhに達する可能性も。

- 火力発電所の廃止が進む最も厳しいシナリオでは、供給力が大幅に不足し、電力供給の安定性が脅かされると予測。

- この需給ギャップを埋めるため、リプレースや次世代革新炉、SMR(小型モジュール炉)の導入など、新たな電源開発に向けた議論が不可欠。

世界の電力需要は、データセンター、AI、暗号通貨の急成長によって、かつてないペースで増加している。IEA(国際エネルギー機関)の予測によると、2024年から2026年までの3年間で世界の電力消費量は年平均3.4%増加し、2026年までにこれらの分野が消費する電力は2022年と比較し、ほぼ倍増する見込みだ。

特に顕著なのが、データセンターの電力消費だ。2022年には世界全体で約460TWh(テラワット時)だった消費量が、わずか4年後の2026年には1,000TWhを超える可能性がある。この規模は日本の年間電力消費量とほぼ同等で、その増加量が膨大であることがわかる。

この需要を加速させているのが、生成AIだ。米電力研究所(Electric Power Research Institute:EPRI)の調査では、ChatGPTのような生成AIは、通常のGoogle検索と比較して約10倍の電力を必要とするとされている。AIが金融、医療、製造業などあらゆる産業で活用されるにつれて、この電力消費はさらに増大するだろう。

このような電力需要の急増は、単なる技術トレンドの問題にとどまらない。各国は、この膨大なエネルギー需要に対応するため、発電所の増設や電力網の強化を迫られている。しかし、再生可能エネルギーへの移行や環境保護の観点から、新たな発電所の建設は容易ではなく、既存のインフラだけでは需要を賄いきれない可能性も出てきている。

生成AIはもはや後戻りできない技術であり、その利便性と経済効果は計り知れない。しかし、その裏側で、エネルギー供給の安定性や環境への影響という大きな課題が浮き彫りになっている。各国政府や企業は、持続可能な社会を維持しながら、AI時代に必要な電力をどう確保していくかという難題に直面している。

こうしたなか、電気事業者の加入が義務付けられ、送配電網の整備と需給調整を通じて電力の安定供給を確保するために設立された、国の認可法人「電力広域的運営推進機関(OCCTO:Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators, JAPAN)」が6月下旬、2040年と2050年に見込まれる電力の需給予測をまとめた。

将来の電力需要モデルケース

電力広域的運営推進機関がまとめた報告書「将来の電力需給シナリオに関する検討会報告書」(以下、報告書)によると、将来の電力需要は複数のモデルケースで想定されており、特にデジタルトランスフォーメーション(DX)とグリーントランスフォーメーション(GX)の進展が需要増加の主な要因となっており、2040年と2050年で複数の需要モデルケースが設定されている。

特に2050年については、以下の4つのモデルケースが提示されている。

・9,500億kWh: 需要の増加が緩やかなケース

・10,500億kWh: 中間(低)の増加ケース

・11,500億kWh: 中間(高)の増加ケース

・12,500億kWh: DX・GXが急速に進展し、需要が大幅に増加するケース

これらのモデルケースは、2019年度の実績である8,800億kWhと比較して、いずれも需要が増加することが想定されている。

出典)電力広域的運営推進機関

需要増加の主な要因

報告書によると、将来の電力需要を押し上げる要因は、主に以下のとおり。

・DX(デジタル・半導体産業): 生成AIの普及拡大に伴うデータ量の増加により、データセンター需要を中心に電力消費が大幅に増加すると見込まれている。12,500億kWhのシナリオでは、2019年度と比較して1,950億kWh増加すると予測されている。

・GX(自動車・鉄鋼・化学・水素製造など): 自動車の電動化や鉄鋼の高炉の電炉化などにより、需要は大きく増加する。12,500億kWhのシナリオでは、2019年度と比較して合計1,600億kWh増加すると予測されている。

・民生部門・産業部門: 民生部門(家庭、業務用など)では、人口減少や省エネの進展によって需要が減少するシナリオがある一方、電化の進展や経済活動の活性化によって需要の減少が限定的になる、または増加するケースも想定されており、横ばいと予測している。

将来の電力需給見通し

また報告書は、「kWバランス・kWhバランス評価結果」と題して、将来の電力需給がどれだけ安定しているかを、年間の総電力消費量(kWh)と瞬間の最大電力(kW)という2つの視点から未来のシナリオで評価した。

特に、2050年の予測では、火力発電の経年リプレースの「あり、なし」と、原子力発電所の「再稼働や新設が限定的に進むケース(小)、再稼働が計画どおりに進み、新増設も進むケース(大)」の条件の下、需要予測別に16パターンの需給バランスを予測した。

この予測でわかることは以下のとおり:

・火力発電所の経年廃止(リプレースしない)が進むシナリオでは、他の電源をどう組み合わせても、電力供給力が大幅に不足する可能性が示されている。これは、変動性のある再生可能エネルギーを補完する火力発電の重要性が極めて高いことを意味している。

・原子力発電の供給力が大きいシナリオでは、火力発電の経年廃止(またはリプレース)が進む場合も進まない場合も、供給不足が緩和される傾向にある。これは、原子力発電が安定したベースロード電源として機能することが、需給バランスの安定に大きく貢献することを示唆している。

・ 需要が増加し、かつ火力発電所の経年廃止が進む最も厳しいシナリオでは、需給ギャップが非常に大きくなる。これは、供給側が抜本的な対策を講じなければ、将来的な電力不足が現実のものとなることを示している。

ケースによっては経年劣化した火力発電をすべて建て替え、原子力のすべてをなるべく長く稼働しても足りなくなるとしており、電力需給が待ったなしの状況にあることが指摘された格好だ。これは、将来の需要の伸びによっては、火力発電や原子力発電といった電源の対策を最大限に講じても、供給力が不足する恐れがあるとの見解を示したものであり、重大な意味を持つ。

対策

こうした予測を踏まえ、報告書は以下のような対策を提示している。

供給力の確保と電源開発の推進 : 長期脱炭素電源オークション(注2)を効果的に活用し、脱炭素化と安定供給を両立させるための電源開発を計画的に進める必要がある。これは、今後の電力供給を支える上で不可欠な要素となる。

調整力の確保 : 調整力等委員会(注3)が主導し、変動性の高い再生可能エネルギーの導入拡大に対応し、必要な調整力を確保するため、具体的な制度設計を進める必要がある。蓄電池やデマンドレスポンス(注4)などの調整力を市場に組み込んでいくことが求められる。

地域間連系線の増強 : 広域系統整備委員会(注5)が中心となり、データセンターや半導体工場の新設による電力需要の地域的な偏在に対応するため、電力の融通を可能にする地域間連系線の整備や増強を計画的に実施していく必要がある。

供給管理の高度化 : 需要予測や供給力管理の精度を向上させるため、各委員会が連携し、新たな技術や手法を導入して、より高度な電力システム運用を目指す必要がある。

関係者間の連携 : 国、電力事業者、需要家など、すべての関係者がOCCTOのシナリオを共有し、各委員会の検討結果を反映させながら、課題解決に向けて連携を強化することが不可欠である。

報告書は、今回のシナリオ策定後も、前提条件の変化を定期的に観測し、3〜5年ごとに見直すことを基本としている。

原子力発電所新増設の動き

こうしたなか、将来的な電力不足への対策として、原子力発電所の新増設に向けた具体的な動きが出てきた。政府と産業界は、GX(グリーントランスフォーメーション)推進法を法的基盤とし、原発の利用拡大を明確に位置づけている。

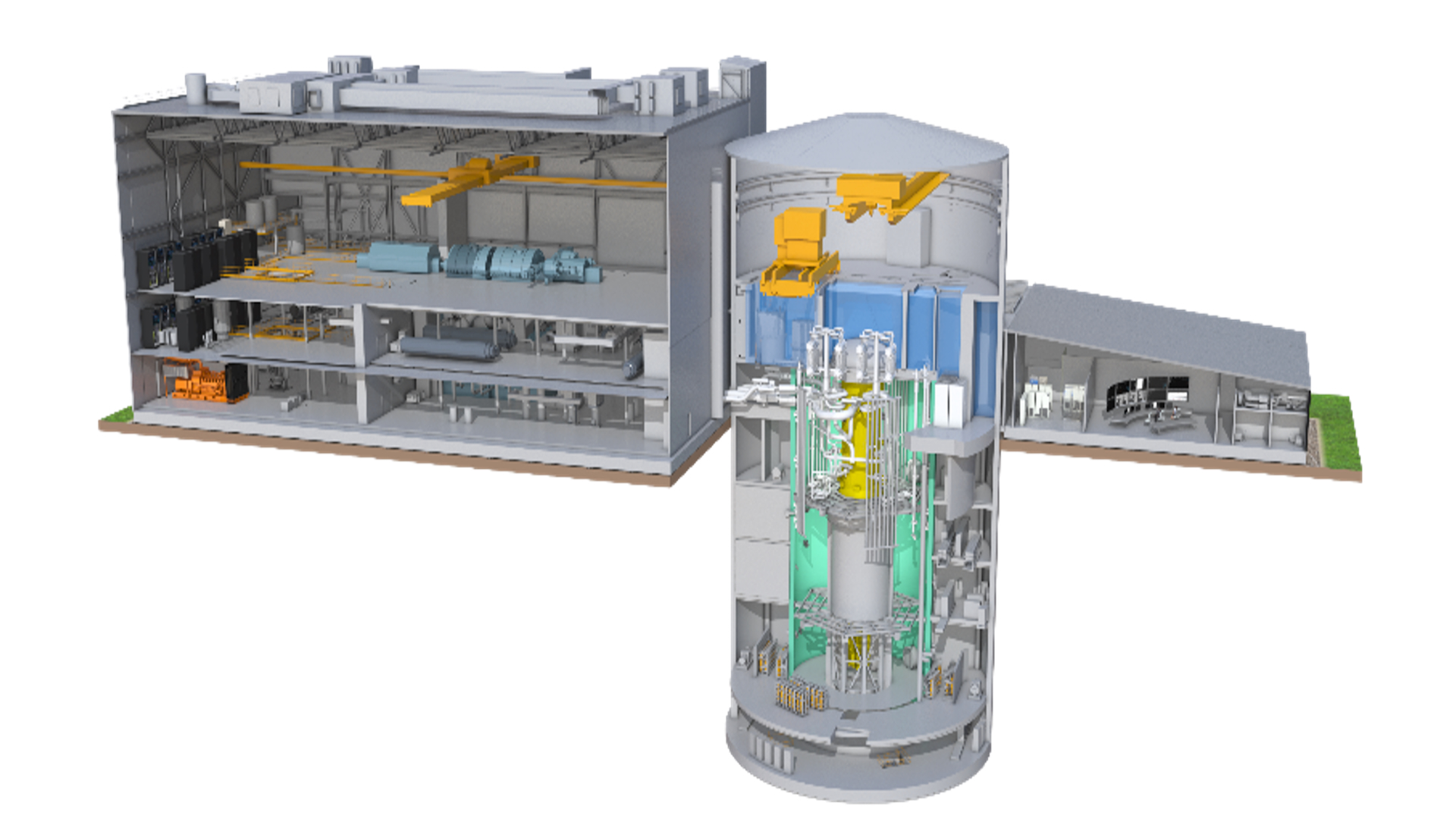

特に注目すべきは、関西電力株式会社(以下、関電)の動きである。関電は、東日本大震災以降、国内で初めてとなる原子力発電所の新設検討に踏み切った。福井県にある美浜原子力発電所の敷地内で、次世代革新炉の建設可能性を探るための地質調査を再開すると発表した。

この次世代革新炉は、従来の原子炉に比べて安全性を大幅に高める設計が検討されており、具体的には、堅固な岩盤への埋め込みによる耐震性強化や、万一の事故時に炉心を冷却・保持する「コアキャッチャー(注6)」の設置などが含まれている。

こうした動きは、電力需要の増加や脱炭素化の目標達成のために、原子力発電を重要な選択肢として再評価していることを示している。同時に、既存の原発についても、運転期間を延長する方針が打ち出されており、既存インフラの活用も積極的に進められている。

あとがき

将来的な電力需要の増加と、それに伴う供給力不足の課題に対応するため、原子力発電所の役割が改めて見直されている。OCCTOがまとめた需給シナリオは、火力発電所の経年廃止が進む最も厳しいケースでは、電力供給力が大幅に不足する可能性を示唆しており、この需給ギャップを埋めるための具体的な対策が急務となっている。

この状況を受け、関西電力のように、東日本大震災以降は止まっていた次世代革新炉の建設に向けた具体的な検討が始まったことは象徴的な動きだ。

こうした現状を打開するには、単に既存の原発を再稼働させるだけでなく、将来を見据えた新たな電源開発の議論が不可欠だ。脱炭素電源オークション等で投資回収の予見性高め、老朽化した既存の原子力発電所を建て替えるリプレースや、従来の技術を改良し、安全性をさらに高めた次世代革新炉、それに工場でモジュールを製造し、現地で組み立てる小型モジュール炉(SMR)など、電力の安定供給と脱炭素化を両立させていくためのこれらの新技術をどう導入していくか、社会全体で議論を加速させていくことが求められている。

-

kWバランス・kWhバランス

kWバランス

kWは、特定の瞬間に必要な電力の量を表す。発電所の設備容量や送電線の容量など、瞬間の最大需要に対応できるかどうかの指標。ピーク時の需要に対して、供給力が十分にあるかどうかを示している。供給力が不足している場合、大規模な停電につながるリスクがある。

kWhバランス

kWhは、ある期間に消費される電力量の総量を表す。これは、発電所が生産する総電力量が、社会全体の消費量を満たせるかどうかの指標。年間の総需要に対して、発電される総電力量が十分にあるかどうかを示している。これが不足している場合、電力使用の制限や計画停電が必要になる。 -

長期脱炭素電源オークション

経済産業省が主導し、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が運営する 。脱炭素電源(再生可能エネルギー、原子力発電、CCUS付き火力発電など)を対象に、長期的に安定した供給力を確保するためにおこなわれる。これにより、事業者は将来の収益をより明確に予測でき、新たな発電設備への投資を促すことができる。 -

調整力等委員会

電力広域的運営推進機関(OCCTO)内に設置されている委員会のひとつで、電力システムにおける「調整力」の確保と、そのための市場設計や制度運用について検討している。 -

デマンドレスポンス(Demand Response:DR)

電力の供給逼迫時や市場価格が高騰する際、消費者が電力の使用量を一時的に減らしたり、電力を使用するタイミングをずらしたりすることで、電力需要を制御する仕組み。主に以下の2つの方法でおこなわれる。

・下げDR(消費抑制型): 電力会社やアグリゲーター(需給調整事業者)からの要請に応じて、工場やオフィスビル、家庭などがエアコンの設定温度を上げる、照明を消す、不要な機器の電源を切るなどして、電力の使用量を減らす方法。

・上げDR(シフト型): 太陽光発電などの出力が大きく増えた際に、逆に電力の消費を促す方法。例えば、EV(電気自動車)の充電を電力供給が余っている時間帯に集中的におこなうなど、消費タイミングをシフトさせる。 -

広域系統整備委員会

電力広域的運営推進機関(OCCTO)に設置されている委員会のひとつで、日本全国の電力系統を効率的かつ安定的に整備・運用するための計画を議論・策定している。 -

コアキャッチャー

原子力発電所のシビアアクシデント(過酷事故)時に、原子炉の炉心が溶融した際にそれを確実に受け止め、冷却・保持する格納容器内の設備のこと。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- 編集長展望

- エネルギーにかかわる身近な話題を分かり易く解説。これであなたもエネルギー物知り博士!