写真)電力館 可能性のタマゴたち

© エネフロ編集部

- まとめ

-

- 大阪・関西万博の「電力館 可能性のタマゴたち」は、未来のエネルギー技術を体験できるパビリオン。

- タマゴ型デバイスを使ったインタラクティブな展示や、光と音の没入型ショーが楽しめる。

- 子どもから大人まで、ゲーム感覚でエネルギーについて学べる、夏休みの自由研究にもおすすめのスポット。

4月13日に開幕した大阪・関西万博。公益社団法人2025年日本国際博覧会協会によると、開幕から11日目の4月23日午後、入場者数の合計が100万人に達した。

そんな中、電気事業連合会が運営するパビリオン、「電力館 可能性のタマゴたち」の来館者数は、5月6日に10万人を突破し、開館以来、満員御礼の状況が続いている。

エネフロ編集部は開幕前に「電力館 可能性のタマゴたち」を見学した。

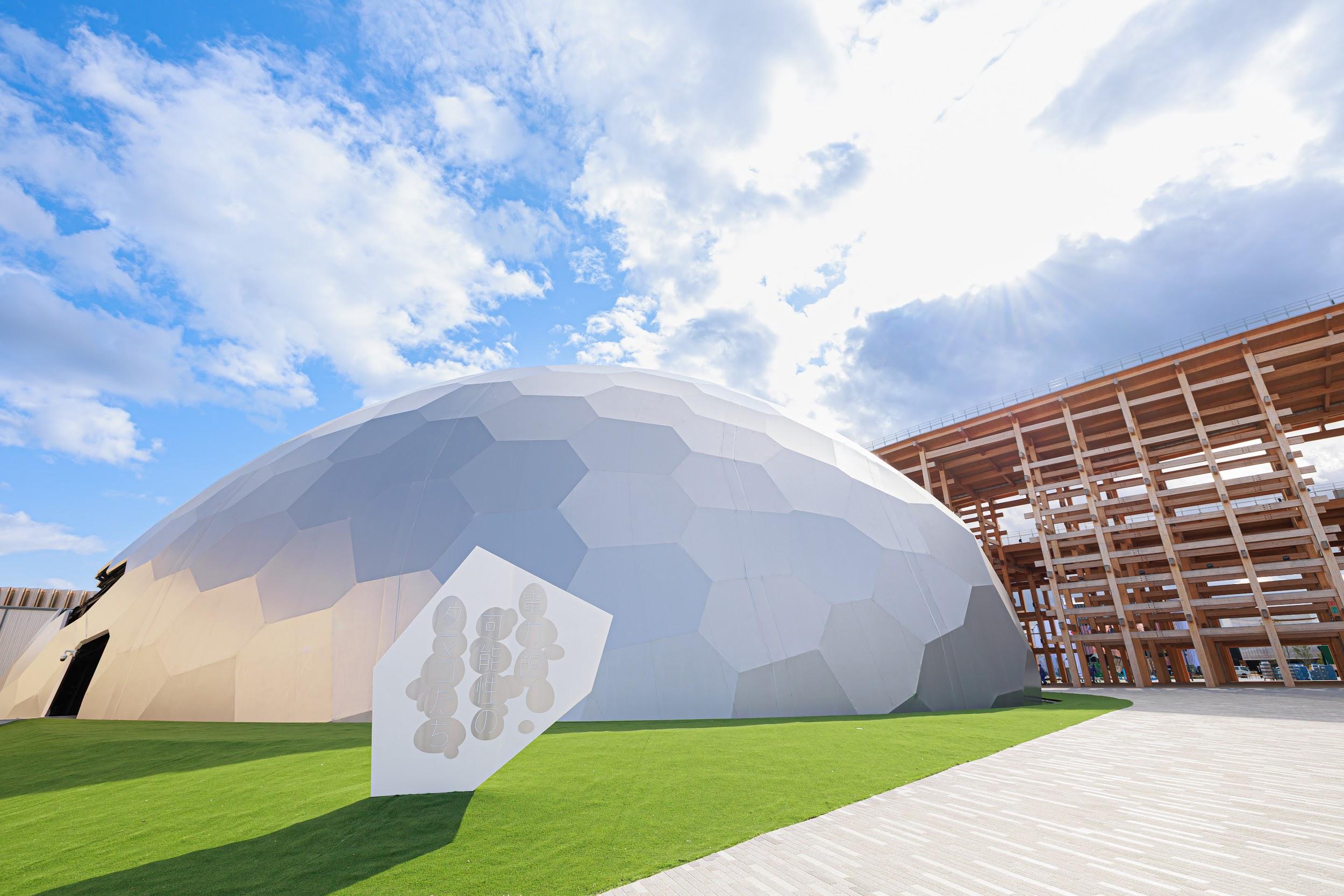

まず特徴的なのがその外観。大阪メトロ夢洲駅直結の東ゲートから近く、万博のシンボル「大屋根リング」の外側に位置し、来場者が最初に目にするパビリオンのひとつ。「色の外壁が近未来っぽい」、「映える」など、評判も上々だ。

© エネフロ編集部

タマゴ型ドームのデザインは、「新しいエネルギー技術の誕生」を象徴している。自然界の不規則な多面体パターンを模した幾何学デザインであるボロノイ構造のシルバー不燃膜を採用、「多様な可能性の繋がり」を表現した。膜の色は陽の光や空の色を取り込んで変化するとのことで、訪れる人の目を楽しませてくれそうだ。

早速中に入ると、目に飛び込んできたのは、タマゴ型デバイス(直径約10cm、高さ約13cm、重量310g、首にかけるタイプ)。電力館を体験するのに必須のアイテムだ。さまざまな色に光るこの不思議な物体に、子どもたちはわくわくすることだろう。

提供)電気事業連合会

入場者はこのタマゴ型デバイスを首から下げ、館内へと入っていく。自然と期待が高まるようになっている。

フロアは、Pre-show、Main-show、Post-show、Shopと分かれており、特にMain-showは、体験型スペースになっている。「可能性エリア」と名付けられたところでは、いろいろなゲームを通じて、未来を切りひらく可能性をもつさまざまなエネルギーと出会い、可能性を探し、集め、育てることの大切さを学ぶ。エネルギーと出会うたびにタマゴが輝き、その将来性やパワーを感じとることができる仕掛けだ。

Main-show 可能性エリア

大阪・関西万博(2025年)の「電力館 可能性のタマゴたち」の可能性エリアは、インタラクティブな体験型展示スペースで、来場者が未来のエネルギー技術を楽しみながら学べるよう設計されている。

そのコンセプトが秀逸で、エネルギーの多様な可能性を「タマゴ」に例え、来場者がその「タマゴ」を発見・体験することで、未来のエネルギー社会を体感する、という仕組みになっている。

© エネフロ編集部

ターゲットは特に小中学生を意識しつつ、家族連れなど幅広い世代が楽しめるように設計されている。身近なエネルギーから最先端・ユニークな技術まで、約30種類のエネルギー関連技術をゲーム形式で体験する。映像や空間と連動しているほか、タマゴ型デバイスが展示内容や来場者の体の動きに連動して光ったり振動したりするので、没入感や周りの人との一体感が高まるようになっている。まるで誰もが夢中になれるゲームセンターにいるかのような賑やかで楽しい空間となっている。展示は直感的に操作でき、子どもでも理解しやすい。

例えば、地上の太陽と呼ばれ、今世界中の国がその開発にしのぎを削っている「核融合」。円卓のタッチパネルで「重水素」と「三重水素」をくっつけて核融合反応を起こす体験をおこなう。いい大人が柄にもなく真剣に両手を広げ、必死に水を集めてしまった。うまくくっつくと(融合すると)ポイントが入る仕組みとなっており、水素が融合した時に大きなエネルギーが生まれる核融合の原理を、楽しみながら理解できるようになっている。

© エネフロ編集部

次に体験したのは「振動力発電」。身の回りの振動を電力に変換する技術だ。来館者は足踏みや体の動きを通じてフロアに振動を発生させ、それを電力に変換するプロセスを体験する。足踏みで発電するとデバイスが光るとともに、振動の強さや頻度に応じて大型ディスプレイに得点が表示されるようになっている。こちらも他の体験者らと得点を競うのでついついむきになって高速で足踏みすることに。すっかり息が切れてしまったが、達成感は十分感じられた。

© エネフロ編集部

そのほか、「無線給電」、「風力発電」、「水素」、「マグマ発電」、「宇宙太陽光発電」、「ミドリムシ」、「コンクリート電池」、「シビレエイ」や「うどん」などが体験できる。

岡田館長に聞く

こうしたユニークな電力館のコンセプトはどのようにしてできあがったのだろう。館長の岡田康伸氏に聞いた。

「いろんなアイデアがありましたけども、(「可能性のタマゴたち」というコンセプトが)出てきたのは2022年の春ぐらいですかね。当初からいろんなエネルギーの可能性の技術というものを取り上げて、楽しんでもらえるようなパビリオンにしようとは議論していました」。

複雑な未来のエネルギーの仕組みを単純化することで、来場者にメッセージとしてちゃんと持って帰ってもらうようになっていることに感心したが、裏にどのような苦労があったのかも聞いた。

© エネフロ編集部

「クリエイターさんと一緒になって、我々も1年半ぐらい、最後の最後まで議論を繰り返しました。知恵とアイデアを絞ってああいう形にたどりついたのです」。

核融合の仕組みなどはシンプルでとてもわかりやすかったが?

「エンタメとゲームに寄せる、という方向で検討してきたのですが、エンタメに寄せすぎても何してるのかよくわからない。特に核融合なんかは注目を浴びていることもあり、本当にこの体験でいいのだろうか、と思い、実際に核融合スタートアップのCEOの方にアドバイスをもらいました」。

やはり人知れぬ苦労があったようだ。でも、その苦労の甲斐があって、どの展示も楽しみながら学べるようになっているのは素直に「すごい!」と感じた。

また、「タマゴ型デバイス」の開発にもなみなみならぬ努力があったという。

「ドバイ万博の時、日本館がスマホと展示物を連動させていたので、それがヒントになりました。今回、体を使って能動的・主体的に(エネルギーを)体験してもらうなかで、より一層記憶に残るというか、ワクワク感とか面白さを演出するためにデバイスと連動させようと考えたのです」。

デバイスは全くのオリジナル。開発段階ではいろいろな議論もあったようだ。

「最初の頃は欲張ってしまい、ここから音が出るといいね、とかいろいろ考えたのですが、最終的には、シンプルに、必要最低限の機能のみとすることにしました」。

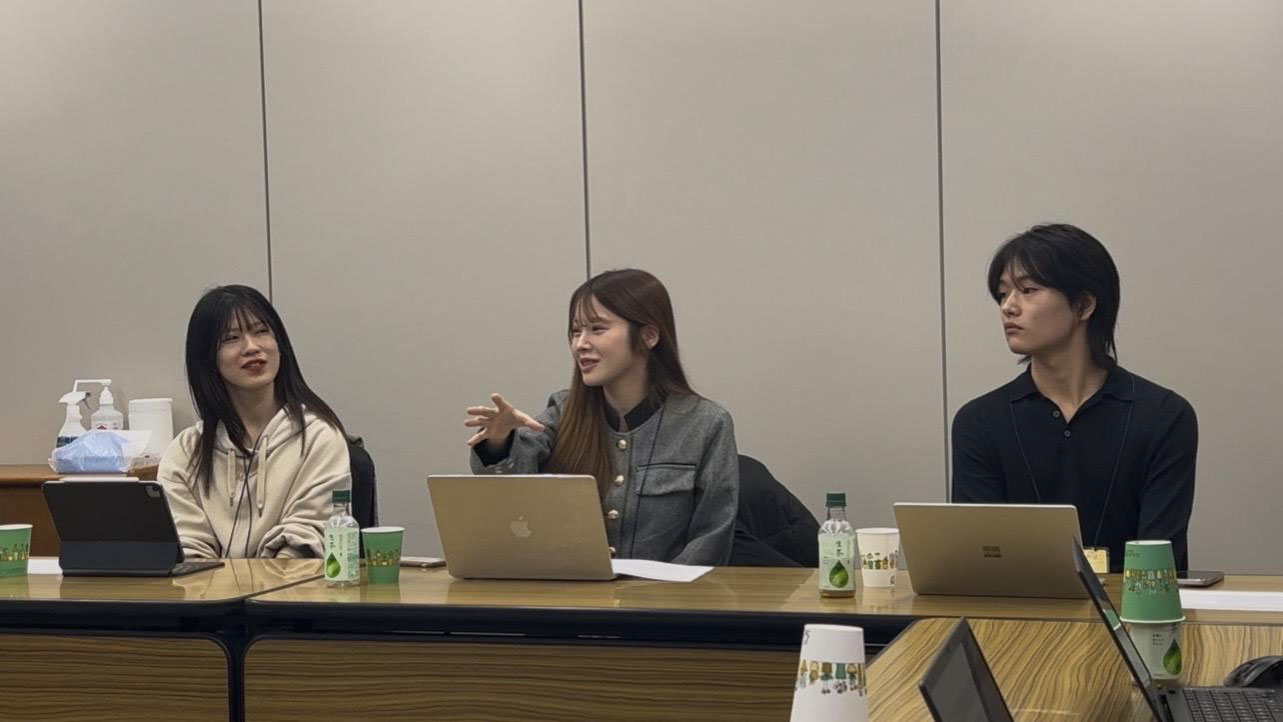

© エネフロ編集部

新開発のタマゴ型デバイスを2,000個用意したという。この記事では紹介しきれないほど、岡田館長はじめスタッフはこの数年間、準備に膨大な時間と労力を費やしてきたことが感じ取れた。取材した4月上旬はちょうどスタッフのトレーニングの真っ最中だった。来場者が気持ちよくコンテンツを体験できるように案内しなくてはならない。教える方も教わる方も真剣そのものだった。

© エネフロ編集部

Main-show 輝きエリア

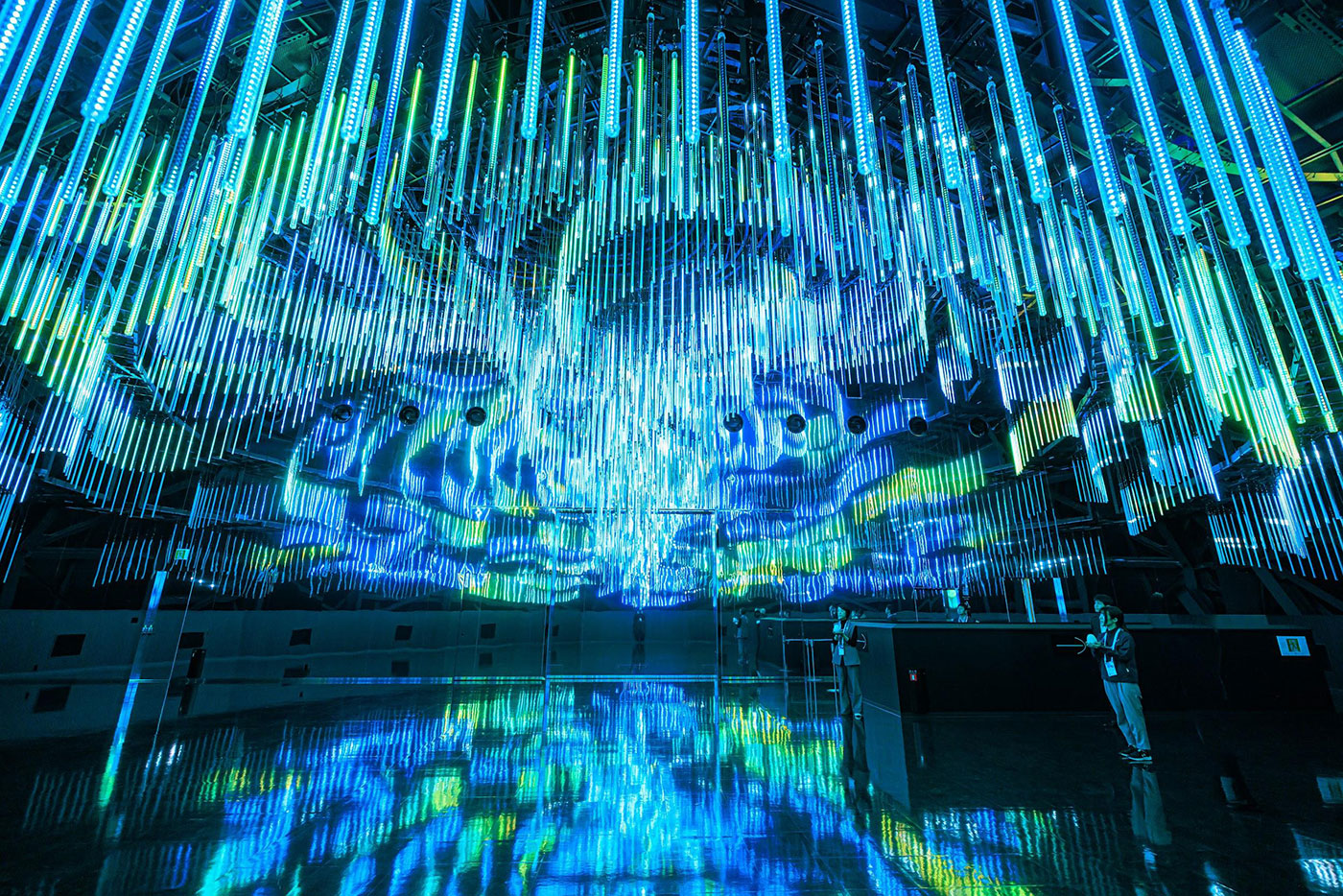

たくさんのエネルギーを体験したら、次は輝きエリア。その名のとおり、光と音による大空間の没入型展示だ。エネルギーの可能性で切り開かれるいのちの輝きを光と音で表現し、来場者に感動と希望を与えることをコンセプトにしている。

天井一面から吊り下げられた棒状のLEDが、さまざまなパターンで点灯し、いのちの輝きを光の動きや色彩で表現することで視覚的な没入感を高めている。来場者が首にかけているタマゴ型デバイスもLEDの動きに反応して光ったり振動したりする仕掛けもあり、子どもたちがエネルギーの可能性を感じ取ることを期待している。大人が体験しても感動するくらい、圧巻のショーだった。

© エネフロ編集部

光と音のショーを堪能したら、最後のPost-show。体験したすべてのエネルギーの最新事情を、図鑑のようにわかりやすく解説したナレッジ展示だ。核融合は、クリーンなエネルギーで、原料は海水から取れるためいわば無尽蔵であることがここで分かる。

© エネフロ編集部

最後に、岡田館長にこれから来る来館者へのメッセージを聞いた。

「エネルギーの面白さや楽しさを感じてもらうことと、エネルギーに関する学びも一緒に持ち帰っていただければ、と思います」。

© エネフロ編集部

大人も子どもも一緒に楽しめる電力館。夏休みの自由研究にも役立ちそうだ。

大阪・関西万博は、2025年10月13日まで開催している。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- エネルギーと私たちの暮らし

- 私達が普段なにげなく使っている電気。しかし、新たなテクノロジーでその使い方も日々、変化しています。電気がひらく「未来の暮らし」、覗いてみましょう。